Willkommen

Im Podcast mit Ralf Bucher (Buchner & Partner GmbH, Kiel), Alexa Dillmann (Teilnehmerin der FOI) und Friedhelm Becker (Gründer und Leiter der FOI) erfahren Sie mehr über die Therapie und Wirksamkeit der FOI (Funktionelle Orthonomie und Integration).

https://nextcloud.buchner.de/nextcloud/index.php/s/edn6TqPn8yb7bow

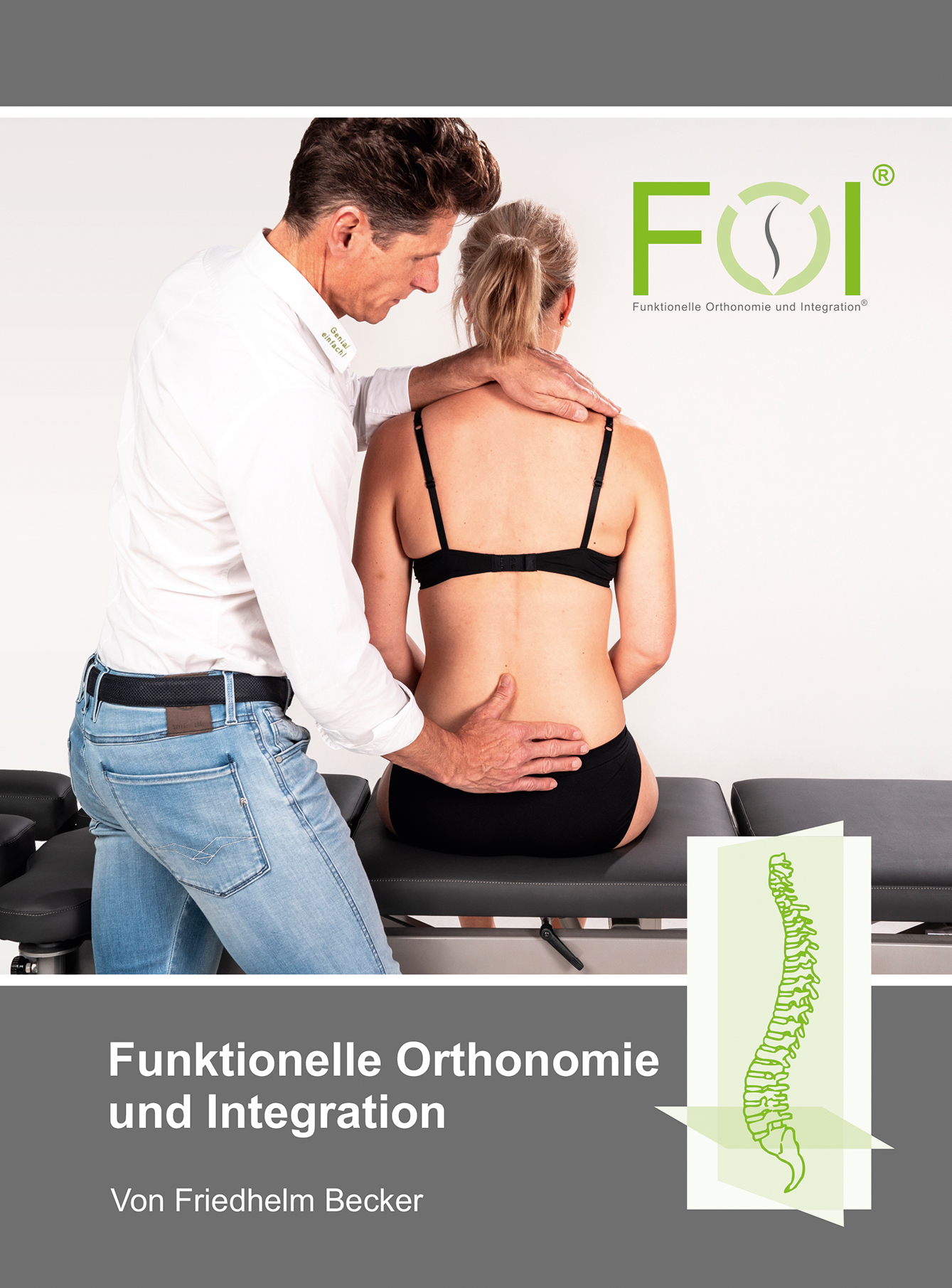

Endlich ist auch die dritte Auflage unseres Fachbuchs „Funktionelle Orthonomie und Integration“ fertig. Es ist komplett überarbeitet und um die wissenschaftlichen Erkenntnisse um die Wirkung unserer Oszillationstechnik erweitert. Auch der Praxisteil ist neu bebildert und strukturiert worden.

Ihr könnt es direkt online über unsere Homepage beziehen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen.

Wir wollen euch weiterhin mit unserer Therapiemethode bei eurer therapeutischen Entwicklung unterstützen, so dass ihr auch in Zukunft mit hoher therapeutischer Qualität und damit auch besserem Einkommen eure Patienten behandeln könnt.

Daher bieten wir ab sofort die Möglichkeit der Ratenzahlung unserer Kurse an!

Dieses ist für folgende Kursorte in Deutschland möglich: Bielefeld, Dachau, Freiburg, Hannover, Osnabrück und Oberstenfeld.

In Österreich bieten wir die Ratenzahlung für Höchst und in der Schweiz für Kurse in Zofingen an.

Die Mindestrate pro Monat beträgt für Kurse in Deutschland und Österreich 100,- € und für den Kursort in Zofingen 150,- CHF.

Bei Interesse an einer Ratenzahlung rufe uns bei der Buchung deines Kurses einfach an und wir finden zusammen die für dich optimale Wohlfühlrate pro Monat.

FOI stellt sich vor...

Die FOI ist ein eigenständiges holistisches Therapiekonzept in der manuellen Therapie. Sie beruht auf den praktischen Erfahrungen von über 25 Jahren Therapie und mehr als 150.000 dokumentierten Behandlungen.

Die FOI geht davon aus, dass der Körper auf ein entstandenes Problem im Bewegungsapparat mit einem Kompensationsverhalten reagiert. Die praktische Erfahrung zeigt, dass sich diese Kompensationsmechanismen über den ganzen Körper verteilen, immer nach einem relativ festgelegten Muster. Aus diesem Grund sind die Kompensationsmuster und Ursache- Folge- Ketten auch immer gut zu erkennen.

Schauen Sie uns bei unserer Behandlung über die Schulter: https://youtu.be/fnvtZbCXQ6I

Online Campus

In enger Zusammenarbeit mit dem Physiozentrum für Weiterbildung Wien haben wir dieses umfangreiche Projekt auf den Weg gebracht.

Dieser Online Kurs ist eine komplette Abbildung unserer Präsenzkurse (also theoretische Aspekte, Untersuchung und Behandlung).

Im Basiskurs Teil 1 werden folgende Themen behandelt: Becken, LWS, BWS, Rippen, HWS und Kopfgelenke.

Für Kolleginnen und Kollegen, die noch keine Kurse bei uns besucht haben, beträgt der Kaufpreis aktuell 260,- €.

Über diesen Link können Sie sich für den Basiskurs Teil 1 anmelden:

https://onlinecampus.at/explore/foir-basiskurs-teil-i-wirbelsaule-becken

Im Basiskurs Teil 2 werden folgende Themen behandelt: Hüfte, Knie und Fuß

Für Kolleginnen und Kollegen, die noch keine Kurse bei uns besucht haben, beträgt der Kaufpreis aktuell 140,- €.

Über diesen Link können Sie sich für den Basiskurs Teil 2 anmelden:

https://onlinecampus.at/explore/foir-basiskurs-teil-ii-hufte-knie-fuss

Im Basiskurs Teil 3 werden folgende Themen behandelt: Schulter, Ellenbogen und Hand

Für Kolleginnen und Kollegen, die noch keine Kurse bei uns besucht haben, beträgt der Kaufpreis aktuell 140,- €.

Über diesen Link können Sie sich für den Basiskurs Teil 3 anmelden:

https://onlinecampus.at/explore/foir-basiskurs-teil-iii-schulter-ellenbogen-hand

Hier ist ein Film von unserem Dozenten Axel Berg über das Thema "Operationen vermeiden", der im WDR zu sehen war: